En quoi le graphisme peut-il aider à gérer des situations de crise ?

Le graphisme occupe aujourd’hui une place essentielle dans la gestion des situations de crise, qu’elles soient d’ordre naturel, sanitaire, social ou politique. Il sert à prévenir, alerter, sensibiliser et orienter à la fois les populations et les services d’urgence, comme les pompiers, qui doivent agir avec une rapidité et une précision extrêmes. Face à ces enjeux, le design graphique devient un véritable outil de communication.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a été un tournant majeur dans la manière de concevoir et d’utiliser les outils graphiques dans un contexte d’urgence. Cet événement planétaire a bouleversé nos modes de vie et imposé de nouveaux canaux de diffusion, via le numérique. Les graphistes ont dû répondre à une demande massive et immédiate d’information claire et accessible, dans un contexte marqué par l’incertitude et l’urgence sanitaire. Cela a notamment renforcé l’importance de supports visuels adaptés, allant des infographies explicatives aux signalétiques temporaires.

Pour répondre à la problématique, il faut d’abord différencier deux concepts étroitement liés. L’urgence désigne une situation imprévue nécessitant une action immédiate. Elle implique souvent une réponse rapide face à un danger imminent. La crise, quant à elle, est une perturbation majeure, prévue ou non, qui remet en cause un équilibre établi et nécessite de grandes mesures correctives. Bien que différentes, ces deux notions partagent un besoin commun : celui d’une communication rapide, précise et compréhensible.

Cette réflexion nous conduit à explorer dans un premier temps l’évolution historique de la communication d’urgence et ses formes actuelles. Dans un second temps, nous analyserons le rôle spécifique des graphistes dans ces situations, notamment leur capacité à allier réactivité, créativité et efficacité.

I. L’ÉVOLUTION DE LA COMMUNICATION D’URGENCE

1. Pratiques traditionnelles : des signaux aux affiches

La communication d’urgence existe depuis des siècles, bien avant l’avènement des technologies modernes.

Dès l’Antiquité, des signaux sonores ou lumineux servaient à alerter les populations, comme les feux utilisés pour prévenir l’arrivée d’ennemis. Plus tard, au XVIIIe siècle, des dispositifs comme les sémaphores, composés de bras articulés, permettaient de transmettre des messages visuels codés à distance. Ces systèmes rudimentaires exigeaient cependant une formation préalable pour être compris, limitant leur efficacité immédiate.

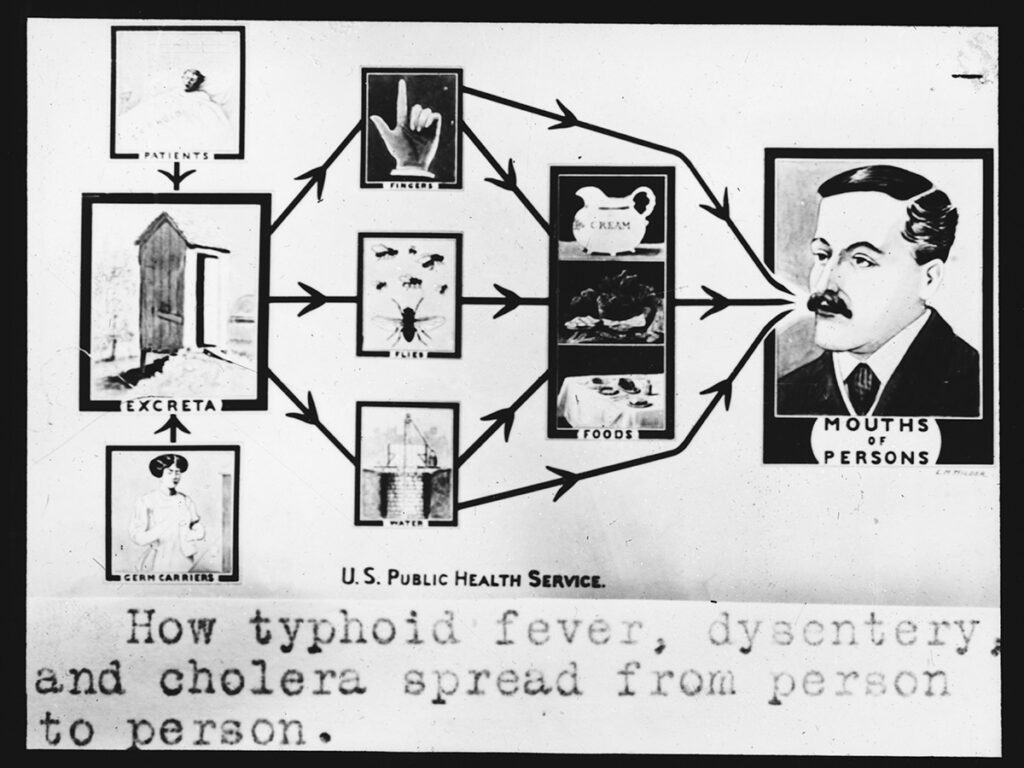

Avec l’invention de l’imprimerie au XVe siècle, un tournant décisif s’opère. L’affichage public devient un outil essentiel pour alerter les populations de manière plus large. Pendant les épidémies de peste ou de choléra, des affiches contenant des illustrations ou des schémas étaient déployées pour sensibiliser et informer. Ces supports visuels rudimentaires marquent les premières tentatives de vulgarisation graphique en situation d’urgence.

Le XXe siècle voit l’émergence de codes universels pour la signalétique d’urgence, notamment lors des guerres mondiales. Les panneaux routiers, les affichages d’alerte et les schémas de protection civile adoptent des formes standardisées et des couleurs impactantes, telles que le rouge pour le danger et le jaune pour l’avertissement. Ces conventions restent encore aujourd’hui des références incontournables dans la communication graphique.

2. Le tournant numérique et les réseaux sociaux

L’avènement du numérique a bouleversé les modes de communication en situation de crise. Les réseaux sociaux, apparus dans les années 2000, se sont progressivement imposés comme des outils privilégiés pour diffuser des messages à grande échelle, en temps réel. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré cette transition, illustrant l’importance des plateformes numériques pour sensibiliser et alerter les populations.

Les graphistes ont exploité ces outils pour créer des infographies dynamiques, des vidéos explicatives ou des contenus interactifs. Ces supports offrent plusieurs avantages : une diffusion rapide, une adaptation aux différents publics et une capacité à simplifier des messages complexes. Le data design, ainsi que la mise en forme graphique et pédagogique des données a permis de toucher un large public tout en maintenant un niveau de compréhension élevé.

3. L’espace public comme support de communication

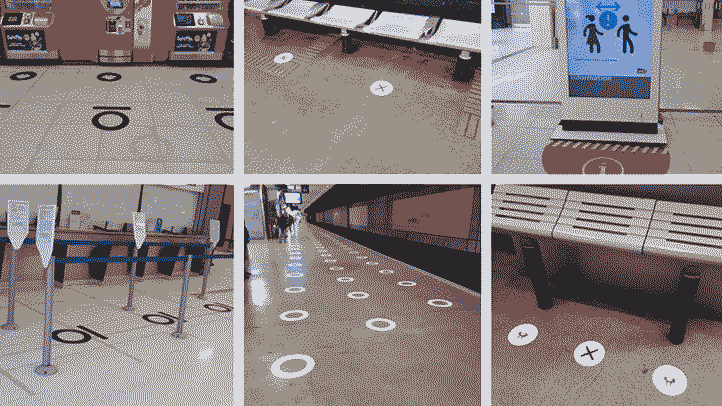

L’espace public joue un rôle crucial dans la diffusion des messages d’urgence. Pendant la crise sanitaire, par exemple, les marquages au sol sont devenus des outils essentiels pour rappeler les distances de sécurité. Des cercles, des lignes ou des traces de pas ont été utilisés pour guider les déplacements des usagers dans des espaces souvent très fréquentés. Ces dispositifs graphiques, bien que simples dans leur conception, témoignent de l’importance du design pour gérer les flux et inciter à respecter les règles.

4. Les grandes marques : une communication détournée

Certaines grandes marques ont également participé à la diffusion de messages d’urgence, souvent avec une pointe d’humour. Pendant la pandémie, plusieurs d’entre elles ont modifié leurs logos pour encourager la distanciation sociale. Par exemple, les lettres ou les éléments graphiques de logos mondialement connus ont été espacés pour symboliser l’écart à maintenir entre les individus. Ces modifications de visuels ancrés dans notre mémoire collective ont eu un impact fort, rendant perceptible l’actualité par des détails signifiants. à reformuler : ces modifications de visuels ancrés dans notre mémoire collective ont eu un impact fort, rendant perceptible l’actualité par des détails signifiants

II. UN GRAPHISME SIMPLE ET COMPRÉHENSIBLE

1. Les pictogrammes : un langage universel

En contexte d’urgence, la simplicité est primordiale. Les pictogrammes, avec leur aspect minimaliste et universel, sont des outils puissants pour transmettre des messages rapides et clairs. Ils permettent de communiquer sans barrière linguistique, ce qui est essentiel dans des situations où chaque seconde compte.

Le studio mexicain Guemil, par exemple, a conçu une série de pictogrammes adaptés à diverses urgences (incendies, inondations, tremblements de terre, etc.). Ces visuels ont été testés auprès de différents publics pour s’assurer de leur efficacité et de leur compréhension. Une telle démarche garantit que les messages atteignent leur objectif, même dans des contextes culturels variés. 5

2. Les codes graphiques spécifiques

Les messages d’urgence reposent souvent sur des codes graphiques bien définis.

Le rouge, le jaune et le noir, par exemple, sont des couleurs largement utilisées pour leur forte visibilité et leur association au danger. Pendant la crise sanitaire, le bleu a été privilégié pour évoquer le domaine médical et la propreté.

Cependant, ces codes ne sont pas immuables. Selon les publics ou les situations, il peut être nécessaire de repenser les éléments visuels pour les rendre plus adaptés. La flexibilité du design graphique permet d’ajuster les messages en fonction de l’évolution des crises. Toutefois, ces codes graphiques constituent une base pouvant simplifier la tâche du graphiste et mieux correspondre aux habitudes visuelles de l’utilisateur.

III. LE RÔLE DU GRAPHISTE EN SITUATION D’URGENCE

Le graphiste joue un rôle clé en situation d’urgence, durant lequel il doit transmettre des messages clairs et compréhensibles dans un contexte souvent imprévu. Comme le dit Julienne Roberts : « A public health strategy lives or dies by the effectiveness of its communication. » 6 Cette citation montre à quel point une bonne communication est essentielle dans ces moments. Le graphiste doit faire face à des contraintes de temps et à des situations qui évoluent rapidement. Son rôle est de simplifier des informations parfois complexes pour les rendre accessibles à tous, tout en assurant leur efficacité.

1. Les croqueurs de feu chez les pompiers

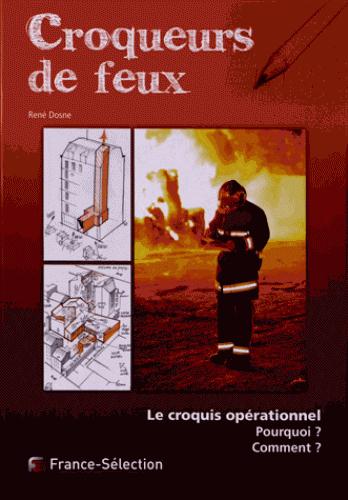

Parmi les services d’urgence, certaines fonctions graphiques sont méconnues mais essentielles. Les « croqueurs de feu », par exemple, sont des pompiers dotés de compétences en dessin technique. Lors d’interventions, ils réalisent des croquis rapides des lieux, indiquant les zones de danger, les issues ou les points névralgiques. Ces dessins, souvent accompagnés de codes couleur, facilitent la coordination des équipes et contribuent à une gestion plus efficace des opérations.7

2. Créer de nouveaux systèmes de communication

La pandémie de COVID-19 a révélé la nécessité de créer des systèmes de communication inédits. Elisa Diguet, infographiste chez les sapeurs-pompiers de l’Oise, a joué un rôle clé en concevant des pictogrammes et des infographies expliquant les nouveaux gestes à adopter : “J’ai créé des centaines d’infographies qui devaient être faites très rapidement”.

. L’Oise ayant été le premier département touché par le virus, les pompiers ont vite dû être sensibilisés aux nouveaux protocoles à adopter. Ses supports, largement diffusés aux autres SDIS (Service départemental d’incendies et de secours) de France, ont permis d’harmoniser les pratiques et de guider les équipes dans un contexte de crise sanitaire sans précédent. L’enchaînement massif d’informations et de contraintes a obligé la graphiste à s’adapter rapidement afin d’agir pertinemment face à la pandémie

CONCLUSION

Le graphisme est un outil essentiel dans la gestion des crises, car il permet de transmettre des informations de manière claire et immédiate. Depuis l’Antiquité, où des signaux visuels étaient utilisés pour prévenir des dangers, jusqu’à l’ère numérique marquée par les réseaux sociaux, le graphisme a constamment évolué pour répondre aux besoins de communication dans des contextes d’urgence.

Aujourd’hui, les graphistes jouent un rôle crucial : leur mission est de rendre des messages complexes accessibles à tous, qu’il s’agisse de pictogrammes universels, de signalétiques ou de supports numériques. Cette capacité à s’adapter rapidement aux contraintes et aux publics spécifiques démontre l’importance du graphisme dans la prévention, la sensibilisation et la gestion des situations critiques. En s’appuyant sur des codes visuels reconnus tout en innovant, le graphisme montre qu’il est bien plus qu’un outil de communication, il est une arme stratégique pour répondre efficacement aux urgences.